「通報件数が増えている」という側面もありますが、介護職による高齢者虐待は、最新の調査結果(令和5年度)によると、過去最多で増加しました。

虐待の発生要因で最も多いのは「職員の虐待や権利擁護、身体拘束に関する知識・意識の不足」です。研修を通して知識を得るとともに意識を高めて、虐待防止に取り組むことが重要といえます。そこで、『へるぱる2025 5・6月』では、虐待防止と身体拘束を取り上げました。

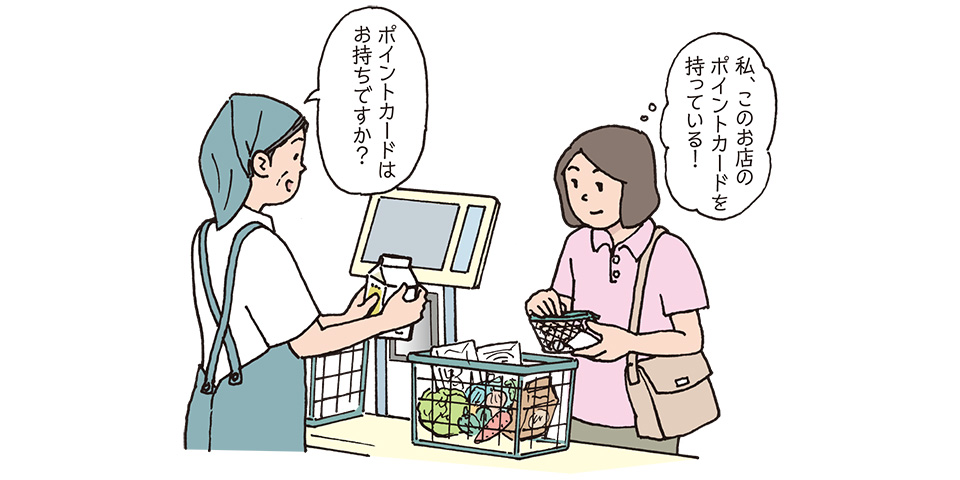

虐待と聞くと身体的虐待を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、他にもいくつか類型があり、近年、「経済的虐待」の割合が増えています。その中には「虐待とは思わなかった」「この程度なら問題ないと思った」という事例も多くあります。例えば上のイラストのように、買い物代行で支払いをする際、自分のポイントカードをレジで出すことは虐待にあたると思いますか? それとも、問題ないでしょうか?

本誌では、上記の事例の考え方だけでなく、「経済的虐待」「身体拘束」の実例も紹介しています。ぜひ、事業所内研修でお役立てください。

監修/川崎裕彰

社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、介護支援専門員。介護職を経て、地域包括支援センターで地域ケア会議のしくみの定着、高齢者虐待の対応など権利擁護業務などに従事。2019年かわさき社会福祉士事務所を開設し、虐待防止などの研修講師や事例検討のスーパーバイザーなどとして行政・医療・福祉・介護現場で活躍。一般財団法人日本アンガーマネジメント協会 アンガーマネジメントファシリテーター。

イラスト/パント大吉