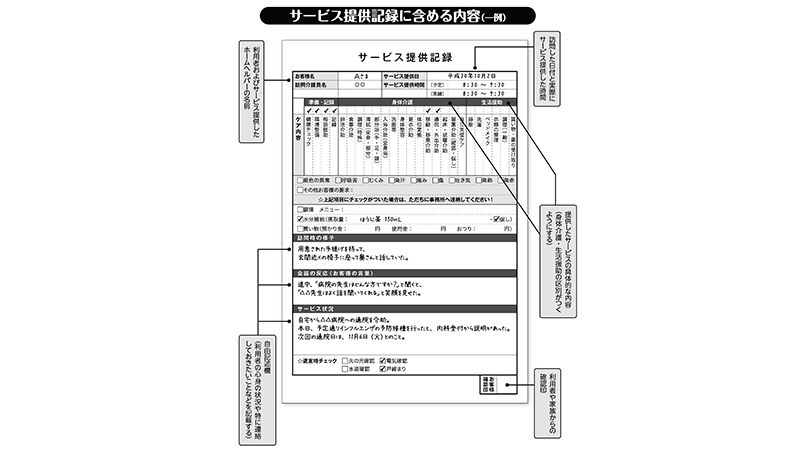

サービス提供記録は、実施したサービス内容を記録しておくもの。介護報酬の算定や請求における裏づけとなり、実地検査・指導においても念入りに確認される、重要な書類です。国の基準においては2年間の保存が義務づけられていますが、自治体の条例等で5年間としているケースも。記載や管理に不備があると、介護報酬返還の対象になるといった大きなペナルティが科される可能性もあります。

記録の作成は、毎回のサービス後、訪問したホームヘルパーが行います。「利用者向け」と「事業所保存用」の2つが必要となり、複写式の用紙を活用している事業所が多いようです。決まった書式はなく、事業所ごとに使いやすいものを用意できますが、以下のような内容を含めることが求められています。

誰が読んでもわかりやすいように、5W1H(いつ・どこで・だれが・何を・なぜ・どうしたのか)を明確にして、その日にあったことを具体的に記載していきます。通常の手順についてはチェック形式で記載し、「いつもと比べて変化があったところ」「利用者の体調や心情がわかる場面」などを自由記述欄に記します。ポイントを押さえた、正確な記録を心がけましょう。

また、利用者や家族が目にする書類でもあるため、できるだけ前向きな表現を心がけましょう。「徘徊」や「拒否」といったマイナスイメージの強い言葉や、「問題がある」などの利用者を上から評価するような書き方は避けるべきです。一方で、公的書類であることから、敬体(です・ます調)は用いないのが基本。常体(だ・である調)を基本に、簡潔な記載を目指しましょう。

柴田範子(しばた・のりこ)

NPO法人「楽」理事長として、小規模多機能型居宅介護「ひつじ雲」、サテライト「くじら雲」を運営する。神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会委員。元・東洋大学ライフデザイン学部准教授。『イラストでわかる介護職のためのきちんとした言葉のかけ方・話の聞き方』など、著書も多数。