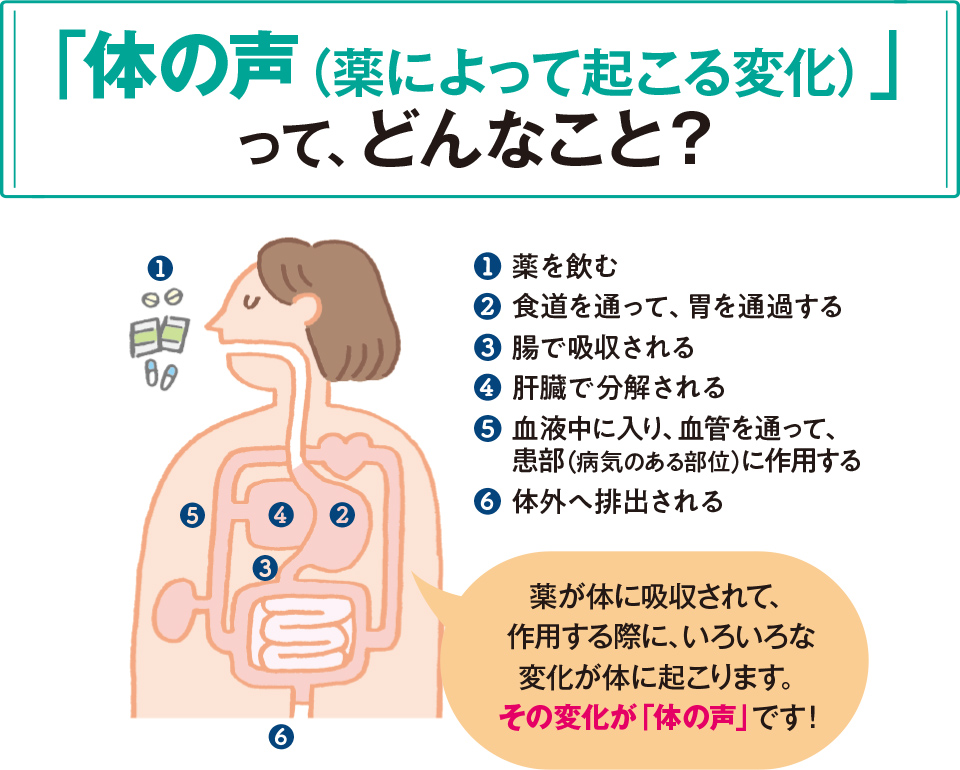

「薬とうまくつき合う」と聞いて、あなたはどんなことを思い浮かべますか? 利用者の多くは服薬しているし、薬は介護職である自分にもかかわることですが、薬剤師や医師と違って専門的な知識は持っていないし、よくわからないな、と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、誰にとっても基本になるのは「薬によっておこる変化に気づく」=「体の声を聞く」ことです。今回の研修企画では、それがどういうことなのか、を考えていきます。

上の画像にあるように、体に入った薬は体の中で順番に吸収・分解され、作用します。その過程で体に変化が起こります。その変化が「体の声」。これだけ広く体の中で作用するのですから、副作用のない薬はないと思えるようになることが大切、と、監修の堀先生。その副作用はどんな風にあらわれるのか、そして、薬に頼らないケアとどう組み合わせるのか。ホームヘルパーとして、また、自分のために薬を飲むときにも、どんなことに気をつければいいのか。本誌ではさまざまな角度から解説していきます。ぜひ参考にしてください。

監修/堀美智子

薬剤師。帝京大学薬学部医薬情報室を経て、1998年医薬情報研究所/(株)エス・アイ・シー設立に参画。現在は医薬情報部門責任者。東京・八王子「公園前薬局」店頭にも立ち、生活者の視点から医薬情報を発信している。著書に『介護職必携! お年寄りの薬おたすけブック』(メディカ出版)、『処方せん・店頭会話からの薬剤師の臨床判断』(じほう)などがある。

イラスト/タナカユリ